小野寺系による『旅する黒澤明 槙田寿文ポスター・コレクションより』をめぐる雑文がタイトル詐欺だった話

本当は別の記事を出す予定だったのですが、うっかり酷い文章を目にしてしまい朝から気分も体調も悪い。タイトルは「世界のアーティストは黒澤映画をどう表現した? 海外版ポスターから浮かび上がる、黒澤明の新たな姿」と、非常に立派なのだが、読者は、そこからどんな内容を想像するだろうか。まず、海外のポスターについての、何か美術的な、そして比較文化論的な考察を披露してくれそうな気配はある。そして、海外からの視点を通して、これまで日本では指摘されなかったような黒澤明論が浮かび上がってくると期待できそうだ。だが結論から言うと、そんなものは無い。ここには、ポスターをめぐる図像的な分析もなければ、外国での受容についての詳しい解説もない。黒澤明に関しても、何十年も前から知られているような有名な事実しか書かれていない。「タイトル詐欺」とは、まさにこのことである。

この雑文は、一応、国書刊行会より出版された『旅する黒澤明 槙田寿文ポスター・コレクションより』*1の紹介記事として企画されたようなのであるが、書き手の小野寺系なる人物は、いきなり次のように宣言する。

ここでは、そんな本書『旅する黒澤明 槙田寿文ポスター・コレクションより』に収録されているポスターのごく一部を紹介しながら、それらが示しているものや、それらの存在を知る意味について考えていきたい。

要は、本の一部をつまみ食いして、自分の思いつきをただ述べるだけだと、いきなり白状しているのだ。まあ、書評と呼べる代物ではないと断っているのは正直なのかもしれないが、それにしても、中身の低レベルさは衝撃的である。引用するのも空しいので手間を省かせて頂くが、ポスターの図版をただ並べて、やれエキゾチックだの、アーティスティックだの、クレイジーだのと、中身のないレッテルを貼り付けるだけで、例えば、当時のこの国では、このようなポスターデザインが主流だったとか、このポスターを作ったデザイナーはどのような作家だったとか、そういう具体的な分析は、全く、一切、露ほども、まるっきり、出てこない。信じられない話かもしれないが、この雑文、本を一冊パラパラとめくっただけで、何ひとつ下調べもせずに書き流していくことが、ありありとわかるのだ。

おそらく書き手である小野寺系は、アートデザインを語る能力を欠いているだけではなくて、そもそも、そうした意欲を持ち合わせていないだろう。ポスターの感想もそこそこに、黒澤明をめぐる、ごく浅いトリヴィアを散りばめることで短いスペースを埋めて原稿料を稼げればそれで満足なようだ。例えば次のようなくだりである。

『七人の侍』(1954年)を中心に、黒澤映画は、新しい表現を追い求めるアメリカの映画学生など若い世代にブームを起こすことになる。フランシス・フォード・コッポラ、スティーヴン・スピルバーグ、マーティン・スコセッシら、黒澤を精神的な師と仰ぐ名だたる巨匠監督らは、多大な影響を受けていることを公言している。なかでも様々な黒澤映画へのオマージュが至るところで見られる、ジョージ・ルーカスの『スター・ウォーズ』は、世界で最も広く親しまれている映画シリーズになった。

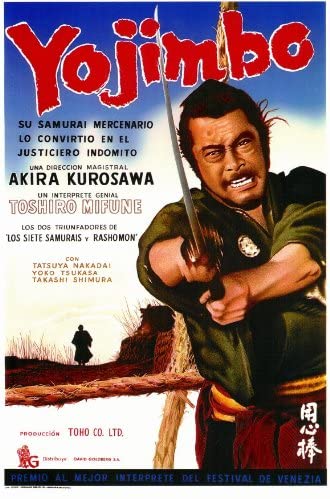

若い人々を惹きつけたのは、当時の黒澤作品が圧倒的な先進性を持っていたことを意味している。そんな斬新な映画が洗練の極みに達した『用心棒』(1961年)では、黒澤は撮影班をふたつに分け、オーソドックスに迫力ある絵を撮るチームと、遊撃的に実験精神のある映像を撮るチームそれぞれの感性が、作品をより斬新なものにした。そのポスターは、やはり作品の内容と同様にデザイン性に優れたものとなっている。

これ、海外のポスターの話題でも何でもない。自分でもまずいと思ったのか、最後に一瞬、強引にポスターの話をしているが、なぜ作品が斬新だとポスターのデザインが優れたものになるのか、なんの理由も示せていない。そんなの商業的な制約や文化の違いなどに左右されるとしか言いようがないわけだが。

「そんな斬新な映画が(……)作品をより斬新なものにした。」と同語反復みたいになっている個所も、哀しいくらい下手な文章だが、その内容もいい加減だ。小野寺系の主張を、そのまま解釈すれば、『用心棒』では、異なるスタイルの撮影チームを衝突させるという実験的な手段を取ったとしか読めないのだが、実際にはどうたったのか。撮影監督の宮川一夫が、『用心棒』におけるカメラの役割分担について証言した個所を紹介しておこう。

35ミリでメイン・ポジションから芝居を撮っているときに、その予備として、だいたいメイン・ポジションと同じ方向で右へ行くか左へ行くか、さらに奥にねらうかしてましたね。望遠でとにかく部分的に大きい画を撮って、それを35ミリで撮ったカットの間に入れてゆくというやり方ですね。望遠の方は、孝ちゃん(斎藤孝雄)がやってましたけど大変だったと思いますよ。パッと芝居を掴むということで。(『黒澤明ドキュメント』)

セカンド・カメラを担当した斎藤孝雄の証言は次の通り。

「はいる前に「天下の宮川一夫が来るんだから、その画だけで十分なんだけれど、思い切って自由に撮ってみろ」といわれました。僕も若かったから、若いあらっぽさがあったのでしょう。宮川さんの画はかっちりとしてますしね。型やぶりな画もほしかったのでしょう」(「キネマ旬報1998年10月下旬号」)

「黒澤さんは両方のカメラを必ず見るんですよね」(『文藝別冊 黒澤明』)

黒澤明が『七人の侍』の頃から採用しているマルチカメラ・システムについては、さまざまな証言と研究があるわけだが、小野寺系が妄想している、メインチームと「遊撃的に実験精神のある」撮影班が混在して「それぞれの感性が、作品をより斬新なものにした」といった、何かしら前衛的なアプローチがあった事実はなく、『用心棒』もきちんと計算された古典的な分業体制に則っていた事がわかる。 アクションシーンについては、斎藤による望遠ショットが多く採用されたという話もあるが、いずれにせよ、アメリカの若手監督にも影響を与えた先進的な手法、みたいな書き方は、適当とは言えない。(そもそも、マルチカメラは、ハリウッドでは特に珍しくはない)

しかし、黒澤明の存在があまりにも大きなものとなったことで、逆に権勢が揺るがされた時期もあった。『影武者』(1980年)以降、黒澤作品が娯楽から芸術への比重を高めていくタイミングで、日本の批評家筋から映画界の悪しき権威のイメージや、作家性の枯渇を指摘されるといったバッシングを受けることになったのだ。黒澤の後期作品が、とくに日本で軽視されることがあるのには、そのような事情もある。

これもおかしな説明で、正しくは、日本において黒澤明の批評が下降線に入ったのは、『赤ひげ』(1965)から『どですかでん』(1970)までの映画を撮れなかったブランク期である。詳しくは佐藤忠男や長部日出雄、あるいは小林信彦と言ったリアルタイムで黒澤明を論じた人々の証言を参照してほしいのだが*2、家父長的な「権威」として、若い映画作家や評論家たちから忌避されるようになったのは、小野寺系が勝手にでっち上げている「1980年以降」よりもずっと前からのことなのだ。

そんな状況でも、もちろん日本には多くのファンが存在し、世界も黒澤作品を愛し続けた。コッポラやルーカスなど、すでに映画界のトップに立っていた精神的な弟子たちが製作を助けたことで、黒澤の偉大さは海外からの力によって再び証明されることとなった。ポーランドのアーティストたちは、『デルス・ウザーラ』では虎たちが巨大な目玉によって交わるシュールなイメージを作り、『乱』(1985年)ではアンリ・マティスのような原色踊る鮮烈さを強調、『八月の狂詩曲』(1991年)では原爆のモチーフがみずみずしい感性で描かれている。ここでは、依然として黒澤の先進性を読み取り、アーティストたちは新たなインスピレーションを受けているのだ。

長谷正人は、 かつて中村秀之との共著『映画の政治学』(青弓社)の中で「おそらく、フランシス・コッポラやジョージ・ルーカスやスピルバーグによる称賛の逆輸入で始まった80年代以降の空虚な黒澤神話を解体するところからしか、私たちの黒澤論は始まらないだろう」(353頁)と指摘したが、この個所などは、まさに長谷が10年以上も前に切って捨てた亡霊の懲りない再生である。いや別に、古いネタだから即駄目という風にはならないが、これのどこが「黒澤明の新たな姿」なのだろう? さらに、またしても段落の最後に、とってつけたようにポスターの話が出てきますね……。賢明な読者の皆さんはとっくに気づいている事と思うが、この雑文、ポスターに触れた部分を取っ払っても成立するのだ(!)

『旅する黒澤明』で紹介された海外ポスターには、写実的なもの、絵コンテを流用したたもの、スチール写真をアレンジしたもの、シーンを絵に起こしたものなど、様々な形態なものがある。それこそ、三船敏郎が刀を構える正攻法のデザインだってある。ところが、ここで紹介されるのは、目先の変わったポスターばかりなのだ。図版を選んだのが、出版社なのか、それとも小野寺系本人なのかは知らないが、とにかく、そこにあるのは海外のポスターは風変わりだという偏見なのである。

近年、海外の人々が日本文化を賞賛する様子をメディアがわざわざ追いかけて強調し、日本人の視聴者や読者が喜んで見るといった「日本スゴイ」ブームが続いている。黒澤監督も、日本国内の映画祭の宣伝で日本の誇りとして引き合いに出されたことからも分かるように、そういった文脈でダシに使われることが少なくない。だが、黒澤作品がこれほど海外で支持され、『七人の侍』がアメリカでオールスターキャストの『荒野の七人』(1960年)としてリメイクされ、『用心棒』がイタリアで非公式にイーストウッド主演の『荒野の用心棒』(1964年)となるほどの汎用性を持ち得たのは、黒澤が日本人だからということではないだろう。

黒澤作品のベースには、西部劇やサスペンス映画など、海外の作品からの強い影響がある。近年もインド映画『バーフバリ』や、アカデミー賞の勝者となったポン・ジュノ監督の作品に、われわれが黒澤の影をいまも見るように、黒澤が世界から受けた影響が、黒澤作品を通してまた世界へと還流しているということなのだ。

小野寺系の言葉が、およそ救いがたいのは、自分で軽薄なクロサワ万歳!海外はエキゾチック!的な文章を書いておきながら、自分は「日本スゴイ」ブームとは一線を画していると信じ込んでいることである。いや、この雑文って、タイトルを「ニッポンは、 世界中から尊敬されている映画監督の出身国だった。お忘れなく」*3に変更しても、違和感なく通用するような薄っぺらい内容しかないですよね?

おそらく、小野寺系は、自分のことを、単なる「日本スゴイ!」の愛国者ではなくて、より広い国際的な視野を持った優れた人間であると自己規定しているのだろう。まあ、自惚れるのは一向にかまわないですけど、問題は、差別というものは、本人が自覚しないところに現れがちという点なのだ。以前にも、当ブログでは、小野寺系が『カンフー・ヨガ』という中国・インド合作映画の感想文において、「進んだ西洋が古い東洋を導いていく」という呆れた差別観を披露しているのを指摘したばかりだが、それと同様の蔑視は、この雑文からもうかがえる。アメリカ人のコッポラやルーカス、ハリウッドから認められた「アカデミー賞の勝者」――とわざわざ断っている――ポン・ジュノの名前は引き合いに出すが、S・S・ラージャマウリ監督の名前は無視して、単に「インド映画『バーフバリ』」と雑に済ませているのは、こうした無意識の差別意識の為せる技だろう。そして、、これは海外のポスターを「エキゾチック」「クレイジー」といった表層でしか評価できず、それぞれの国の固有の映画文化に対して、何ら敬意を払っていない態度とも通じている。

黒澤作品が旅した世界を感じることのできる本書もまた、黒澤映画が与えたインスピレーションや、アーティストたちの独自性が色濃く反映されたポスターを通して、世界とつながったダイナミックな文化の流れを感じることができる。われわれはそこで新たな黒澤明を発見し、同時に世界を発見するのである。

驚くべきことに、これが雑文のオチなのであるが……。少なくとも、この小野寺系という書き手が「新たな黒澤明を発見し」た形跡は全くうかがえないし、まして世界など「発見」していない。単に、誰もが知っているようなトリヴィアを並べ立て、黒澤が世界で評価されていることを讃え、海外のポスターがエキゾチックであることを面白がっているだけだからである。

小野寺系の脳裏に浮かんでいる「世界とつながったダイナミックな文化の流れ」とは、要は、ジョン・フォードの影響を受けた黒澤明の影響をジョージ・ルーカスが受けている、みたいに、小学生のバトンリレーのような単純な図式でしかない。もちろん、実際はずっと複雑だ。ルーカスもスピルバーグも、直接フォードの影響を受けているし、同時にさまざまな古典から学び、同時代の作家たちと刺激を与え合っている。複雑に絡み合った本当の「ダイナミズム」を捨象することで、この雑文は成り立っているのだ。しかも、具体例として提示できるのはハリウッドのみ。その他の地域はエキゾチックでクレイジー。こうした名誉白人的な偏った世界認識は、小野寺系が軽蔑してみせる「日本スゴイ!」的な価値観とは、五十歩百歩の差でしかない。

この雑文で、「黒澤が世界から受けた影響」として挙げられているのは「黒澤作品のベースには、西部劇やサスペンス映画など、海外の作品からの強い影響がある。」とのたった一節のみである。この雑な書き方からして、小野寺系が、ハリウッドとの関係しか想定していないことは容易に見て取れる。エイゼンシュタインやルノワール、ロッセリーニ、ブニュエル、サタジット・レイ、アントニオーニ、タルコフスキー、アンゲロプロス、侯孝賢、キアロスタミといった、さまざまな映画人との真に国際的な影響関係は、いっさい素通りしてしまっている。

そう言えば、先ほど引用した個所で、「様々な黒澤映画へのオマージュが至るところで見られる、ジョージ・ルーカスの『スター・ウォーズ』は、世界で最も広く親しまれている映画シリーズになった」と杜撰な事を書いていたけれど、これは『スター・ウォーズ』が西部劇、戦争映画、剣戟映画、ミュージカル映画など、ジャンルを問わず多くの作品を引用したシリーズである点を完全に無視しており、まるで、クロサワを受け継いでいるから世界的に成功したかのような安易な記述になっている。

もしも書き手が本当に「黒澤明の新たな姿」なるものを真摯に追求するとすれば、例えば、四方田犬彦が、著書『『七人の侍』と現代――黒澤明 再考』(岩波書店)で、旧ユーゴスラビアの紛争地域で、黒澤の政治性がアクチュアルなメッセージとして受け止められている事を紹介したように、きちんとした取材や考察を積み重ねていくほかないだろう。そしてそれは、40年以上も前の『スター・ウォーズ』豆知識を新情報か何かのように書き散らしている人間には、何度生まれ変わってもできない仕事である。

もちろん、小野寺系が、これからも黒澤神話の縮小再生産を続けたいというのであれば、別に自由にすれば良いのだけの話なのだが、何か新しい発見を書いていると嘘を付くのは止めてほしいし、『旅する黒澤明』のような優れた書籍に安易に便乗してするような真似も、今後は避けて貰いたいものだ。